Sur quelles pratiques faut-il concentrer les efforts collectifs afin de renforcer la découvrabilité des contenus culturels et scientifiques en français, au Québec et ailleurs dans le monde ? À la veille de la journée internationale de la francophonie, plusieurs acteurs clés des médias et de la recherche se sont mobilisés en présentiel et à distance, le 19 mars 2024, pour aborder cet enjeu qui embrase les esprits comme jamais auparavant dans l’écosystème, et avec raison. Un échange nécessaire, qui manquait cruellement au débat de la scène publique des derniers mois…

Un appel à l’engagement collectif pour renverser la vapeur

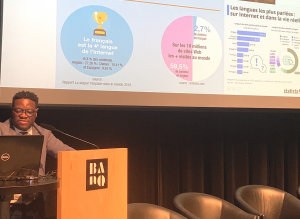

« Ce n’est pas une énième conférence (comme les autres) sur la découvrabilité. C’est une conférence où l’on parle d’horizons convergents, de regards croisés entre la culture et la science, qui partagent des passions communes pour la promotion de notre langue », a défendu Destiny Tchéhouali, professeur en communication internationale au département de communication sociale et publique de l’UQAM, au cours de ce qu’il a qualifié de « plaidoyer en faveur d’une meilleure découvrabilité ». Une promesse qui met l’eau à la bouche.

« (…) sur le web, à peine 6 % des contenus publiés sont francophones (…) les plateformes des géants jouent presque un rôle de gouvernements mondiaux (…) il y a urgence d’agir. »

– Marie Grégoire, PDG de BAnQ

Sous l’égide de BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec), et avec la participation de représentants d’Érudit, de l’Acfas, d’universités et de la presse spécialisée, l’événement tenu à Montréal a en effet été le théâtre de discussions intenses, révélant les obstacles majeurs à la mise en lumière de ces contenus, mais aussi les solutions tangibles à adopter sinon encourager au sein du réseau francophone. Une tribune où culture et science ont finalement pu se croiser et échanger, « deux mondes qui ont beaucoup en commun mais ne se parlent pas tout le temps », tel que l’a souligné avec justesse Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ, en ouverture des conférences et débats.

Le portrait actuel

Frédéric Bouchard et Marie Grégoire

Comme l’a justement évoqué Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, très impliqué dans le développement d’Érudit et de BAnQ, « La vitalité des savoirs est une condition nécessaire des démocraties sereines », en plus de nourrir « le potentiel de bonheur humain » et « la prospérité individuelle et collective ». Une vitalité qui passe forcément par la transmission des savoirs dans une langue commune, identitaire et épanouie.

« (…) la société québécoise veut-elle vraiment apprendre ? Voit-elle le savoir comme une condition essentielle à son épanouissement ? La majorité des Québécois veulent-ils mieux s’informer ? »

Sur le web, à peine 6 % des contenus publiés sont francophones, et le français n’y est que la quatrième langue mondiale. « C’est alarmant, et illustre l’ampleur du défi, surtout dans un contexte de mondialisation où les plateformes des géants jouent presque un rôle de gouvernements mondiaux, et font peur à nos propres gouvernements nationaux », de soutenir la PDG de BAnQ, se disant « d’autant plus inquiète quand (elle) constate le positionnement de Meta par rapport aux lois fédérales canadiennes (…) il y a urgence d’agir. Le Québec doit continuer d’être une société apprenante », a-t-elle martelé au passage, en référence à la disparition des liens de nouvelles sur Facebook suivant l’adoption du projet de loi C-18, et elle ne croit pas si bien dire.

[ÉDITO] Loi canadienne et GAFAM : les médias pris dans un étau

Mais la société québécoise veut-elle vraiment apprendre ? Voit-elle le savoir comme une condition essentielle à son épanouissement ? La majorité des Québécois veulent-ils mieux s’informer ? À en juger par la haine qui déferle sur le web à l’endroit des journalistes et des scientifiques du secteur technologique, par exemple, on est en droit de se le demander.

Pas plus tard qu’il y a deux semaines, parmi les internautes réagissant avec mépris et sans nuance à un reportage traitant de la survie des médias, un enseignant du primaire écrivait à la rédaction de CScience pour se targuer d’enseigner sa vision des manquements journalistiques, dont il se plaignait du traitement des « sujets en cours dans le monde, qui ne sont qu’à peine effleurés au Québec voire ignorés dans les médias ». Un électron libre, détracteur de la presse, qui ne reflète sans doute pas l’opinion de l’ensemble des enseignants à l’égard des journalistes, mais dont l’attitude a son effet démoralisateur. Car pour un seul intervenant en contact direct avec une classe, combien d’élèves – citoyens de demain – sont exposés au discours qui décrédibilise les journalistes, à l’heure d’une montée sans précédent de la désinformation sur les plateformes fréquentées par les adolescents, et d’une nécessité de transmettre quand même les savoirs scientifiques et culturels ? Pendant ce temps, les experts sont formels quant au rôle crucial des bibliothèques, plateformes d’archives et médias spécialisés pour transmettre l’information scientifique au public de façon vulgarisée et accessible, et nous mettent tous en garde contre la baisse généralisée d’intérêt pour la culture et la science francophones, noyées par une masse de contenus dominants et la montée de l’intelligence artificielle.

[VIDÉO + ÉDITO] IA et désinformation : le déclin des médias au pire moment de l’histoire

Christian Agbobli, professeur et vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion à l’UQAM, évoque que pour son université, ayant une cinquantaine de revues à son actif, dont au moins 98 % sont en français, et qui est partenaire d’Érudit, l’un des défis de la découvrabilité consiste à occasionner la découverte fortuite de contenus scientifiques, sans même avoir été recherchés au préalable. « Il est important d’aller à la rencontre des publics et de les atteindre de nos contenus. On se désole du fait qu’il y ait un peu moins de 50 % des gens qui connaissent BAnQ. Il faudrait que 100 % des Québécois connaissent ses plateformes, ses lieux, et les contenus qui y sont mis à leur disposition », d’ajouter Mme Grégoire.

Elle aurait discuté avec « des ministres de la culture » qui lui ont rapporté que leur « grande crainte est de voir les jeunes aller consulter des contenus anglophones, et que la langue française se perde ». Dans notre émission C+Clair du 1er mai 2023, la rédaction de CScience a retransmis les résultats parlants d’un sondage Léger mené pour le compte de BAnQ, qui révèlent que 48 % des jeunes Québécois font leurs recherches seulement en anglais sur les moteurs de recherche. Une situation perçue comme un problème auquel remédier urgemment pour l’écosystème francophone de la culture et de la recherche scientifique, d’autant plus que 73 % des Canadiens de 18 à 24 ans admettent suivre une personne influente dont les idées véhiculées sur les réseaux sociaux sont considérées comme étant « antiscientifiques », selon un sondage de 2021 mené par l’Acfas et la Fondation canadienne pour l’innovation.

[Émission C+Clair] Science en français : pourquoi est-ce nécessaire aujourd’hui ?

Lutter contre la monoculture

Mais l’État devrait-il se mêler de ce que consultent les Québécois sur leurs téléphones intelligents ? Ne serait-ce pas tout aussi discutable que de s’immiscer dans leurs chambres à coucher ? Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française, a poussé la réflexion quant à ce qui justifierait l’ingérence dans ce cas de figure, donnant plusieurs arguments en faveur de mesures pro-découvrabilité, comme le fait qu’une saine démocratie dépende de l’hétérogénéité des contenus et des sources qui les produisent et diffusent. Une idée à laquelle tous adhèrent. « On entendra dire, par exemple, que dans le domaine culturel, les Québécois ont toujours aimé leur télévision, leur musique, leurs vedettes, et que si les algorithmes sont calibrés pour répondre au public nord-américain, ils peuvent ne pas satisfaire les préférences des Québécois. Ainsi, en favorisant la découvrabilité des contenus en français, on viendrait pallier un échec de marché lié à l’incapacité des technologies à segmenter adéquatement les publics. C’est un argument qui a un certain poids, mais qui me semble un peu partiel. Que fait-on si, fondamentalement, on s’aperçoit que les gens ne s’intéressent tout simplement pas au contenu québécois ou francophone ? »

Destiny Tchéhouali

M. Tchéhouali a quant à lui dénoncé le fait que les contenus qui prédominent aujourd’hui sur les plateformes numériques mondiales, comme Netflix, soient, pour la plupart, internationaux, soutenant qu’à l’ère du règne montant des algorithmes et de l’IA, pour les consommateurs et utilisateurs francophones, il serait « de plus en plus difficile d’accéder à une diversité de contenus locaux et nationaux auxquels s’identifier ». Il a enfin ajouté que « les données de l’OCCQ (Observatoire de la culture et des communications du Québec) ou encore de l’Institut de la statistique du Québec, sur la consommation de musique en ligne au Québec, montrent qu’aucun artiste québécois ne se hissait dans le top 20 des artistes les plus écoutés sur les services de diffusion en continu au Québec, en 2022 ».

Quelques raccourcis…

Malgré une proposition étoffée, ce que le commissaire et le professeur n’ont toutefois pas mentionné, c’est le problème du monopole des diffuseurs d’élite; ceux qui dictent aux Québécois ce qu’ils doivent consommer sur le plan culturel, puisqu’au Québec, une poignée de magnats des médias sont à la fois producteurs, distributeurs et diffuseurs des mêmes contenus, promus sur les tribunes traditionnelles qu’ils opèrent ou dominent. Le manque de diversité – qu’elle soit culturelle, professionnelle ou sociale – sous toutes ses formes, y est flagrant, et a plus souvent qu’autrement été dénoncé par les communautés minoritaires. Car il faut reconnaître que les « géants » ogresques ne sont pas qu’américains. Des géants québécois, qui possèdent les grandes chaînes de télé et radiodiffusion, et les gros labels de musique, qui imposent leur modèle commercial, dominent le marché et tirent la couverture vers eux, existent aussi…

L’entre-soi de la télédiffusion et de la radiodiffusion au Québec

D’ailleurs, à part des sondages de Numeris sur les cotes d’écoute, a-t-on vraiment fait une étude sur ce que veulent vraiment consommer les Québécois ? Sur ce qu’ils pensent des produits culturels qu’ils consomment, à défaut d’avoir du choix, en musique comme au petit ou grand écran ? A-t-on vraiment sondé tous les consommateurs de culture au Québec, pour savoir s’ils se sentent représentés par l’échantillon du vedettariat subventionné ?

« (…) a-t-on vraiment fait une étude sur ce que veulent vraiment consommer les Québécois ? »

S’est-on vraiment demandé si les artistes québécois émergents, incluant ceux qui produisent du contenu francophone, ont les moyens de faire connaître leur musique sans les plateformes des géants américains ? Car, pendant que les éditeurs et maisons de distribution importantes du Québec favorisent une élite, les plateformes de distribution en accès libre en ligne comme CD Baby, Distrokid et Tunecore, par exemple, font quant à elles de la place à tout le monde, sans discrimination, démocratisant l’accès au marché musical sans les freins de la chasse-gardée de l’entre-soi consanguin du jet-set québécois. Un modèle imparfait sur le plan économique, mais dont beaucoup se contentent à défaut d’avoir mieux, comme les artistes et rappeurs issus de la communauté du hip hop populaire « non politiquement correct », qui vous diront que c’est sur les plateformes numériques qu’ils arrivent à rejoindre leur public, en l’absence de réceptivité de la part de la radio commerciale nationale.

« Les jeunes ne regardent plus la télé ! La télé se meurt, les journaux se meurent, nos artistes crèvent de faim et les méchants géants du web tuent la culture québécoise ! » Autant de messages que l’on a soit entendus, soit répétés soi-même dans les dernières années. Tout récemment, à l’occasion des 20 ans de Tout le monde en parle, et pour son 500e épisode (10 mars 2024), la production avait invité une vingtaine de personnalités qui avaient déjà foulé son plateau, pour parler de moult sujets. Une brochette d’invités très intéressants pour la plupart, mais majoritairement des baby-boomers, ayant 60 ans d’âge moyen. « De nos jours, les jeunes grandissent dans la ouate. » C’est le constat biaisé qui est ressorti des échanges qui ont animé la soirée, alors qu’aucun jeune de 30 ans ou moins n’était là pour se défendre. Après, on s’étonnera de voir les jeunes se désintéresser complètement de la télévision québécoise, et se tourner vers les réseaux sociaux pour s’y abreuver de contenus plus subtiles, même lorsque orientés par le marketing ciblé.

Ne s’identifiant plus tant que ça au débat pseudo-démocratique et aux produits culturels québécois des médias mainstream et traditionnels, force est de constater que les jeunes (et moins jeunes) fréquentent en effet les plateformes numériques avec plus de satisfaction, et ce, même sous le règne des algorithmes, qui exercent un contrôle et une influence indéniables sur ce qu’ils y consomment. Il y a donc des leçons à tirer de l’expérience et du phénomène qui aura poussé les jeunes générations à embrasser la « McDonaldisation » de leur culture.

Se disant d’ailleurs « convaincu que le numérique demeure un vecteur incontournable du rayonnement de la langue française, et un puissant levier du développement à la fois culturel et économique », M. Tchéhouali a raison de rappeler qu’il vaut mieux faire du numérique un allié, à exploiter pour promouvoir la culture et la science francophones, afin de lutter contre la monoculture américaine et la désinformation qui en ont fait leur terrain de jeu. Dans cet esprit, conclure des ententes avec les GAFAM de ce monde, à l’image de l’accord signé entre la Bibliothèque royale de Belgique et Google Books pour la numérisation de 100 000 livres en trois ans, s’imposera peut-être comme une nécessité.

Des actions concrètes pour le rayonnement des savoirs

L’alliance internationale au sein de la francophonie pour déjouer les algorithmes

Mais le Québec ne peut être seul à mener ce combat pour la découvrabilité. M. Tchéhouali brandit d’ailleurs le Rapport sur la souveraineté culturelle du Québec, commandité par le ministère de la Culture et des Communications, et la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones, pour nous le rappeler. « Il importe de resserrer des alliances très fortes pour bénéficier d’une diplomatie d’influence à l’échelle internationale car, aujourd’hui encore, les géants du web nous considèrent comme une toute petite parcelle culturelle, engloutie par le Canada, ce qui peut mener les algorithmes à ne recommander que des contenus anglophones. »

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on observe actuellement « un momentum, une mobilisation et une concertation qui sont en train de s’organiser » au sein de la francophonie. Certes, mais le mouvement relevant d’une volonté de cohésion, de s’unir pour dépasser les limites de la découvrabilité, s’explicite de façon plus évidente dans le milieu scientifique, qui multiplie les occasions de rencontre, de réseautage et de maillages, tandis que l’écosystème de la culture semble moins démonstratif de cette solidarité, son noyau étant moins accessible et plus hermétique lorsqu’il s’agit de tendre des perches au reste du réseau, articulé selon une hiérarchie très verticale. C’est sans doute ce qui explique, en partie, l’inaction des dernières années de la part des médias d’information canadiens, qui auraient dû réagir plus tôt en voyant venir la crise, coûtant d’autant plus à certains médias francophones, déjà fragilisés par leur situation linguistique minoritaire.

« Les médias d’information ne seront nombreux et véritablement indépendants, riches en nuances, en formes et en contenus, que lorsqu’ils se financeront eux-mêmes et lorsque ce sera leur audience qui, de manière avisée, déterminera leur survie », commentait un lecteur sur les tribunes de CScience, il y a quelques jours. « Il va falloir, en tant que société, revoir comment le journalisme fonctionne. Les jeunes sont plus accessibles que jamais quand on y pense (…) aujourd’hui tous munis d’un cellulaire. Il y a longtemps que ces mêmes médias auraient dû s’adapter et saisir cette opportunité », de témoigner un autre. Des points valides et constructifs, qui méritent considération.

Donner plus de pouvoir et de choix aux consommateurs, et mieux les comprendre

« Dans nos recherches, ce qu’on essaie de faire, notamment à travers un projet mené en collaboration avec TV5 Monde, qui a lancé sa plateforme TV5MONDEplus en 2020, c’est de voir comment on peut redonner à l’utilisateur le pouvoir en termes de paramétrage quant à ce qu’il souhaiterait vraiment consommer. » Pour ce faire, l’équipe du professeur Tchéhouali travaille avec des artistes, ainsi que les Productions Nuits d’Afrique, dans le contexte d’un laboratoire vivant, pour échanger sur les défis de découvrabilité et de mise en valeur des musiques du monde francophone, un modèle duquel s’inspirer, et qu’il faudrait exporter de manière démocratisée dans tout le réseau culturel, quitte à en revenir aux bonnes vieilles méthodes du sondage traditionnel, puisque la rétroaction avec l’ensemble du public québécois est très négligée par le milieu de la production et de la diffusion.

Le modèle d’Érudit : l’accès centralisé aux savoirs québécois

Rappelons qu’Érudit, fruit du consortium interuniversitaire formé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et L’Université du Québec à Montréal, fondé en 2004, est aujourd’hui la principale plateforme ouverte de publication numérique et de diffusion des revues savantes, principalement en sciences humaines et sociales, au Canada. « Les trois quarts des fois où je parle à des journalistes, pour différentes raisons, ils me parlent d’Érudit, parce qu’ils réussissent à construire leur dossier par une bribe d’information, une porte d’entrée en Érudit, qui s’ouvre sur d’autres contenus et d’autres horizons qu’ils ne connaissaient pas. C’est ça, la découvrabilité », de bien l’illustrer Frédéric Bouchard.

Le modèle brésilien : pour une sélection juste et équitable

On peut aussi apprendre du Brésil, si l’on se fie à M. Larivière, car le pays se serait doté d’un système national d’évaluation des scientifiques, qui veut que ces derniers remplissent chaque année « une sorte de curriculum vitae, à la lumière duquel ils sont évalués, ce qui fait que sur la plateforme nationale, une publication en brésilien aura la même valeur qu’une publication en anglais issue d’une revue internationale ». Mais on ne le répètera jamais assez : la responsabilité des organismes subventionnaires des universités est non négligeable dans le soutien des revues savantes, « afin qu’elles bénéficient de métadonnées d’aussi bonne qualité que celles des grandes plateformes internationales », de quoi insister aussi sur l’importance d’être plus sélectif quant aux publications mises de l’avant, « car nous en produisons trop. Cela veut aussi dire que les organismes subventionnaires doivent réduire le poids des évaluations sur les épaules des chercheurs. Il faut évaluer moins, mais mieux du point de vue qualitatif. »

« Les établissements d’enseignement supérieur, les bibliothèques, détiennent les conseils subventionnaires. Chacune de ces instances a un rôle absolument crucial et fondamental à jouer rapidement pour freiner et inverser la tendance, et créer des incitatifs », a renchéri la directrice générale de l’Afcas, Sophie Montreuil, qui animera d’ailleurs, le 16 mai prochain dans le cadre du 91ème Congrès de l’Acfas, des échanges autour de l’intégration d’un nouveau CV narratif dans les programmes de subventions et de bourses, et de l’inclusion d’une plus grande diversité de la portée et des retombées des contributions à la recherche.

Une plateforme inédite qui suscite déjà l’enthousiasme du milieu

Sophie Montreuil

Mme Montreuil en a profité pour annoncer le lancement d’un projet de plateforme qui devrait aboutir à la fin de l’année 2024 ou au début de 2025, et qui s’attarde à la multiplication des points d’ancrage sur le web menant vers les contenus scientifiques en français. « On parle d’une base de données inédite, qui va créer des points d’ancrage pour 80 000 personnes, et qui va structurer et corréler toutes les informations des programmes des Congrès de l’Acfas tenus depuis 1930, contribuant ainsi à la trouvabilité et à la découvrabilité de contenus scientifiques francophones et des personnes qui y sont associées. » Produit d’une collaboration entre l’Acfas, BAnQ, le ministère de la Langue française et trois fournisseurs externes, l’outil intègrera, dans un deuxième volet relevant de l’interopérabilité, Érudit, « pour que les deux plateformes se parlent », de préciser Sophie Montreuil, qui estime que la découvrabilité des contenus dépend de la capacité des plateformes à anticiper les transformations numériques et à s’y adapter, et qui sollicite l’implication du gouvernement pour assurer l’adoption d’un « langage commun » que partageront les plateformes, en vue d’optimiser les recherches et d’en obtenir « des résultats probants et fiables ».

« Tous les programmes des Congrès de l’Acfas ont été numérisés par BAnQ il y a plusieurs années, de sorte à être stockés en fichiers image sous format TIFF (Tag Image File Format), offrant des fonctionnalités de recherche limitées pour les chercheurs. Pour les fins du projet, ces fichiers ont été océrisés, nettoyés, classés et articulés dans des schémas de corrélation, jusqu’à composer des bases de données à partir desquelles on pourra trouver qui a présenté quoi, dans quelle discipline, en quelle année, au sein de quelle grande famille disciplinaire et en lien avec quel établissement. Depuis un an et demi, des analystes d’affaires nous ont aussi accompagnés dans le développement du modèle d’affaires et de conception de la plateforme. Nous avons rencontré une quarantaine d’utilisateurs potentiels pour bien définir le profil des utilisateurs et s’y adapter. » Décidément, un projet numérique si rondement mené, sur papier, que c’en est presque dépaysant !

90e Congrès de l’Acfas : une célébration « historique » des avancées de la recherche

Le libre accès diamant

Pour faciliter l’accès aux recherches de qualité, Vincent Larivière a suggéré de pousser ce que l’on appelle « le libre accès diamant », soit la publication et la consultation gratuites de revues, un modèle à financer collectivement. Pour cela, « il faut, à l’échelle des politiques publiques, reconnaître que la diffusion des connaissances fait partie du cycle de recherche ».

Joël Gauthier

Mais qu’en est-il du financement des revues culturelles, pour lesquels les auteurs doivent être rémunérés, contrairement à ceux des contenus scientifiques qui bénéficient du soutien d’une structure académique ? À ce point, soulevé avec pertinence par Joël Gauthier, qui occupe un poste administratif aux Éditions Esse, revue culturelle en art contemporain, M. Larivière a reconnu qu’il y avait un « espace manquant (vide) » à combler. C’est d’ailleurs là toute la réflexion à mener pour les médias aussi bien spécialisés que généralistes, dont le modèle de financement ne fonctionne plus, et qui sont souvent les grands oubliés des réflexions de société sur le débat démocratique, dont ils sont pourtant l’un des principaux piliers.

L’automatisation de la traduction sur les moteurs de recherche

Développer des compétences numériques et améliorer les métadonnées

Viriya Thach, responsable du secteur stratégie numérique et intelligence d’affaires à BAnQ, a évoqué la question de la littératie numérique, et de l’importance pour le milieu de développer ses compétences en la matière, pour mieux faire face aux transformations de l’écosystème numérique et à la présence croissante de l’IA générative. « Il faut aussi penser à échanger ces expertises avec les acteurs du milieu. Et comment faire pour que les citoyens s’y retrouvent au sein du vaste choix de l’offre culturelle sur le web, et qu’ils aient accès aux contenus même lorsqu’ils n’en font pas la recherche ? On croit que l’une des clés serait d’améliorer la culture de la métadonnée dans le secteur culturel, pour se donner les outils visant à mieux décrire nos contenus numériques et mieux maîtriser les algorithmes de recommandation, et rééquilibrer les rapports de force entre les acteurs du milieu culturel et les grandes plateformes numériques. »

Miser sur l’échange intersectoriel et la mutualisation

Pour optimiser la gestion des métadonnées numériques des contenus et leur degré de trouvabilité, renforcer les liens entre disciplines, par exemple, au sein du secteur culturel, peut s’avérer judicieux. C’est l’un des éléments clés auxquels s’attarde le ministère de la Culture et des Communications (MCC) à travers son Plan stratégique de 2023. « Nous avons financé, pour les arts de la scène, un consortium avec RIDEAU, La Vitrine, Synapse C et l’ADISQ pour l’entretien de certaines normes, et avons lancé un programme pour soutenir les associations, organismes et entreprises pour qu’ils puissent s’en servir et adapter leurs bases de données. Notre objectif est de bâtir des ponts entre secteurs », de réaffirmer Mathieu Rocheleau, directeur du numérique, des médias et des communications au MCC. Un modèle qui devrait intégrer les liens interdisciplinaires entretenus avec le milieu scientifique, pense Marie Grégoire, « parce qu’on pourrait, à travers la recherche en culture, faire une découverte fortuite en science, et vice-versa ; passer, par exemple, d’un intérêt de recherche pour La Poune, à tomber sur une thèse de doctorat faite sur La Poune. À l’inverse, en s’intéressant aux sciences, on pourrait en venir à découvrir la pièce de théâtre J’aime Hydro… » Eh oui !

Au chapitre des projets intersectoriels porteurs, Mme Thach a rappelé celui du Chantier des métadonnées en éducation, qui implique un partenariat entre BAnQ, le milieu culturel, les bibliothèques scolaires, écoles et ministères, visant à développer une structure de données pour accroître l’opérabilité et le développement d’un vocabulaire commun, grâce à une démarche rigoureuse de consultations pour l’optimisation du partage de l’expertise entre milieux.

Et la concurrence entre universités dans tout ça ? Comme dans le secteur de la recherche en général, l’obstacle à surmonter pour faire converger les efforts au profit de l’innovation et du progrès collectifs, c’est la culture du travail en silo. Alors comment demeurer compétitif tout en collaborant ? « Ça a beau être un défi, c’est facile à relever lorsqu’on revient à la source, soit à notre mission première et commune, qui est de faire rayonner le français et ses contenus, d’où l’importance de ne pas opposer les contenus culturels et scientifiques, et de travailler davantage ensemble », d’amener Tanja Niemann, directrice générale d’Érudit.

Des obstacles persistants

Malgré toute cette bonne volonté, traduite en actions concrètes et démontrées, des préoccupations demeurent quant aux facteurs externes qui pourraient nuire à la découvrabilité des savoirs. « L’angoisse qui plane en lien avec le déploiement de la plateforme que l’on va lancer à l’Acfas réside dans son référencement, parce que Google n’y sera pas branché directement, et que le profil de l’utilisateur, sa langue et sa localisation constituent les trois facteurs qui influencent les algorithmes du moteur de recherche », de suggérer Sophie Montreuil.

Quant à la question du financement, défi interne non négligeable, il incombe à la société de s’y attarder. Tel que le mentionne Marie Grégoire, « Le modèle économique est difficile. On a vu le dernier budget du gouvernement du Québec, et on s’imagine bien qu’en marge de la publication de rapports comme Prêt pour l’IA ou d’autres portant sur la souveraineté en général, il faut avoir les moyens financiers de nos ambitions. Or, on a du mal à assurer, par exemple, la pérennité du modèle de financement des magazines culturels. » Un problème généralisé dans l’univers des médias, qui atteint même, désormais, les quotidiens, hebdos et revues spécialisées appartenant aux grands groupes de presse. Car même dans le cas de succès comme celui de la plateforme Érudit, à travers laquelle le Québec peut aujourd’hui se targuer de rayonner en recherche, il faut « des investissements réguliers, pour lui permettre de continuer d’être cette référence à l’échelle internationale », comme l’expose Christian Agbobli.

[Analyse] Le rapport « Prêt pour l’IA » : une avancée majeure, malgré quelques angles morts

Crédit Image à la Une : Capture d’écran, BAnQ

![[ÉDITO + ANALYSE] « Il y a urgence d’agir » pour la science et la culture en français](https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2024/03/banq1.jpg)